作り方(STEP2)

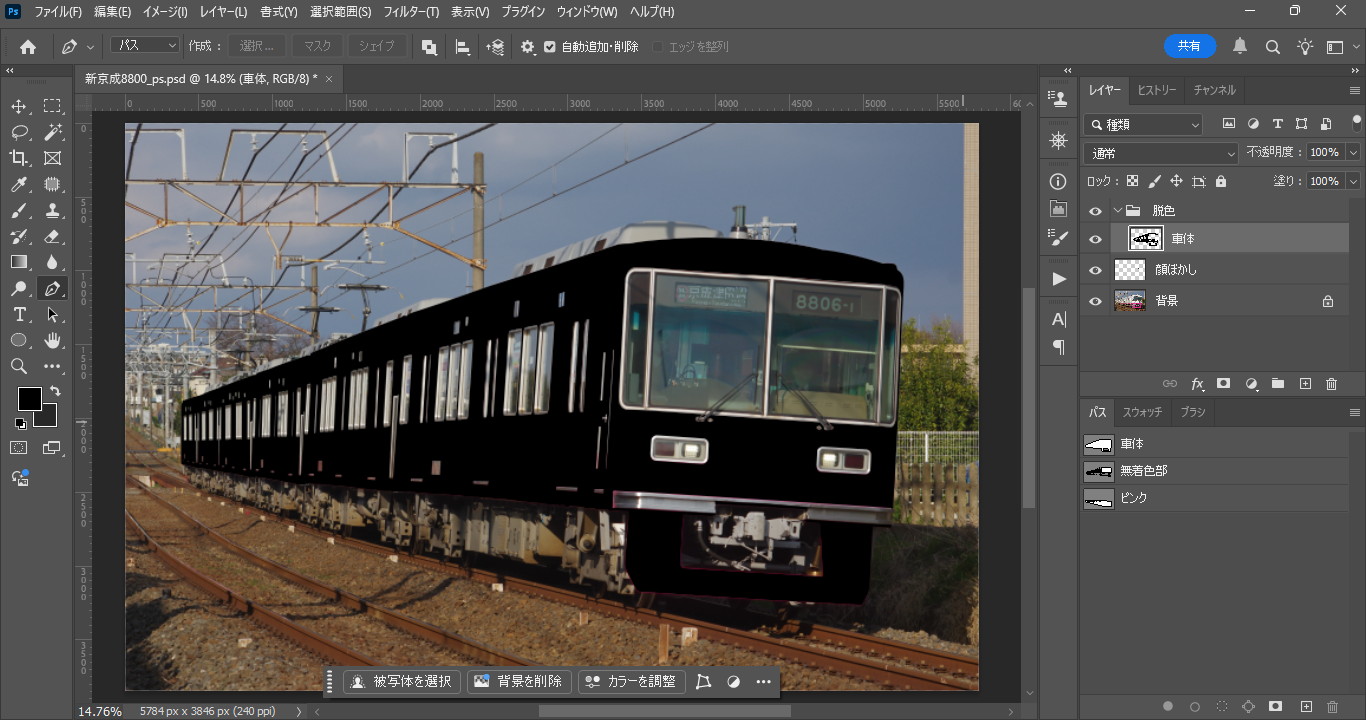

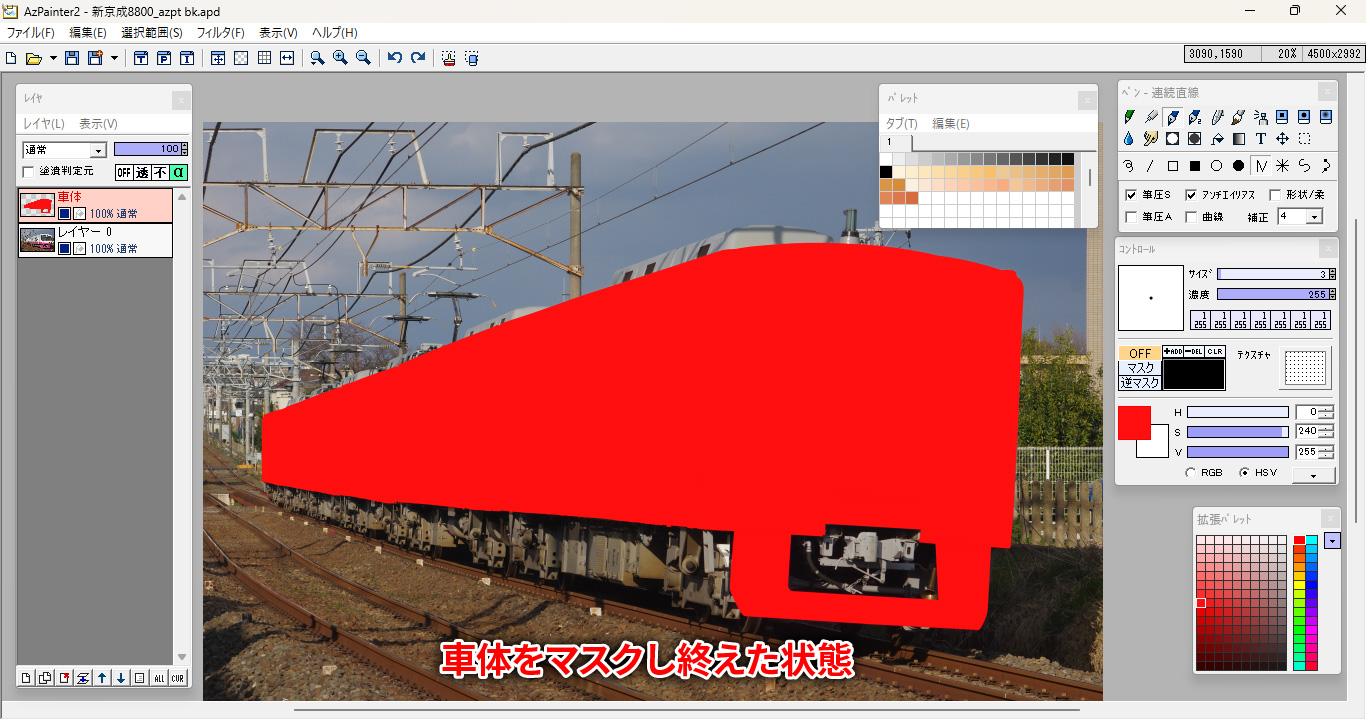

1.車体マスク

初級編(ステンレス車の帯色脱色)と同様、まずはマスクを作っていきましょう。

初級編の時とは異なり、車体のマスク、無着色部(窓やドアなど、着色をしない部分)のマスク、デフォルトの塗り分けのマスクと、3種類のマスク画像を作る必要があります。

脱色作業で一番大変な作業と言っても過言ではありませんが、逆に言えば、ここさえ終えてしまえばあとはそこまで手間のかかるものではありません。ペイントソフトのツールを駆使し、適宜省略・簡略化しつつ、無理のないように進めていきましょう。

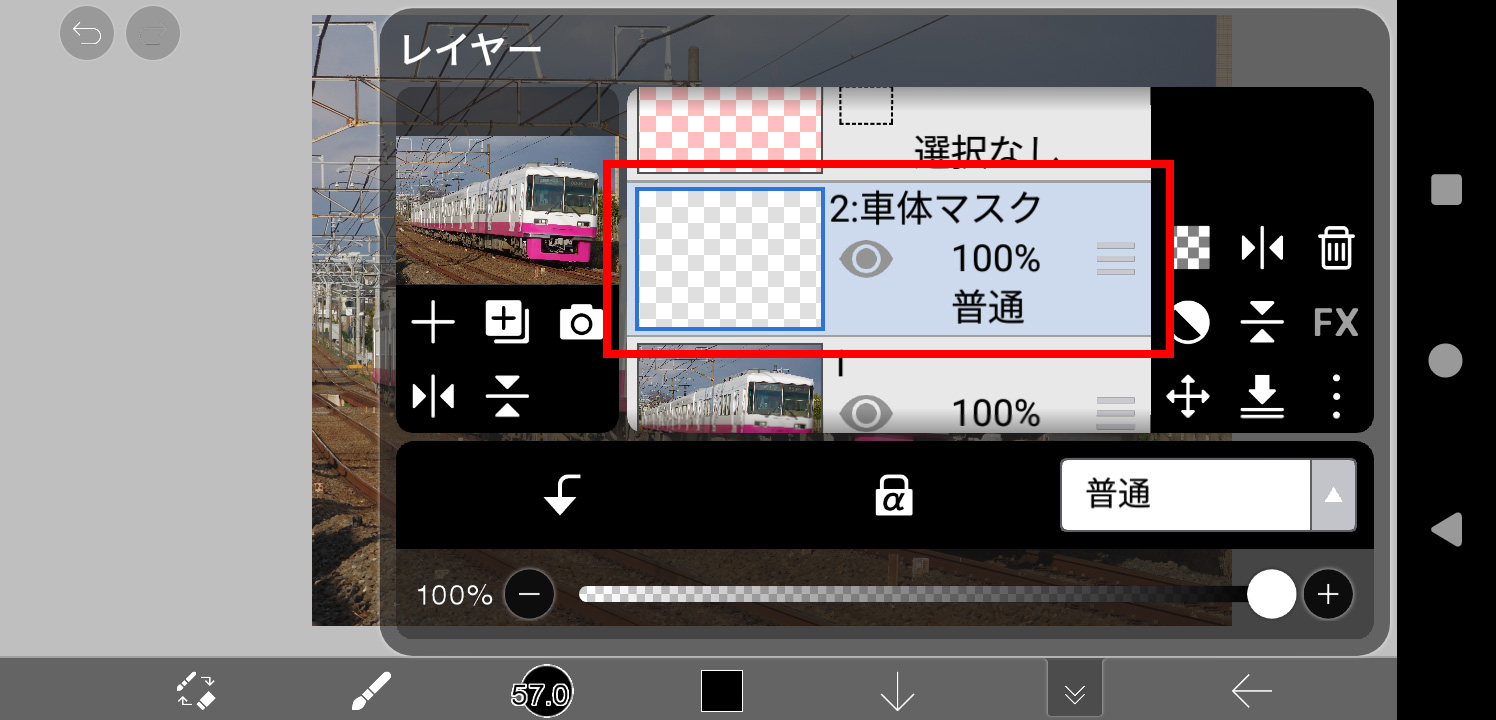

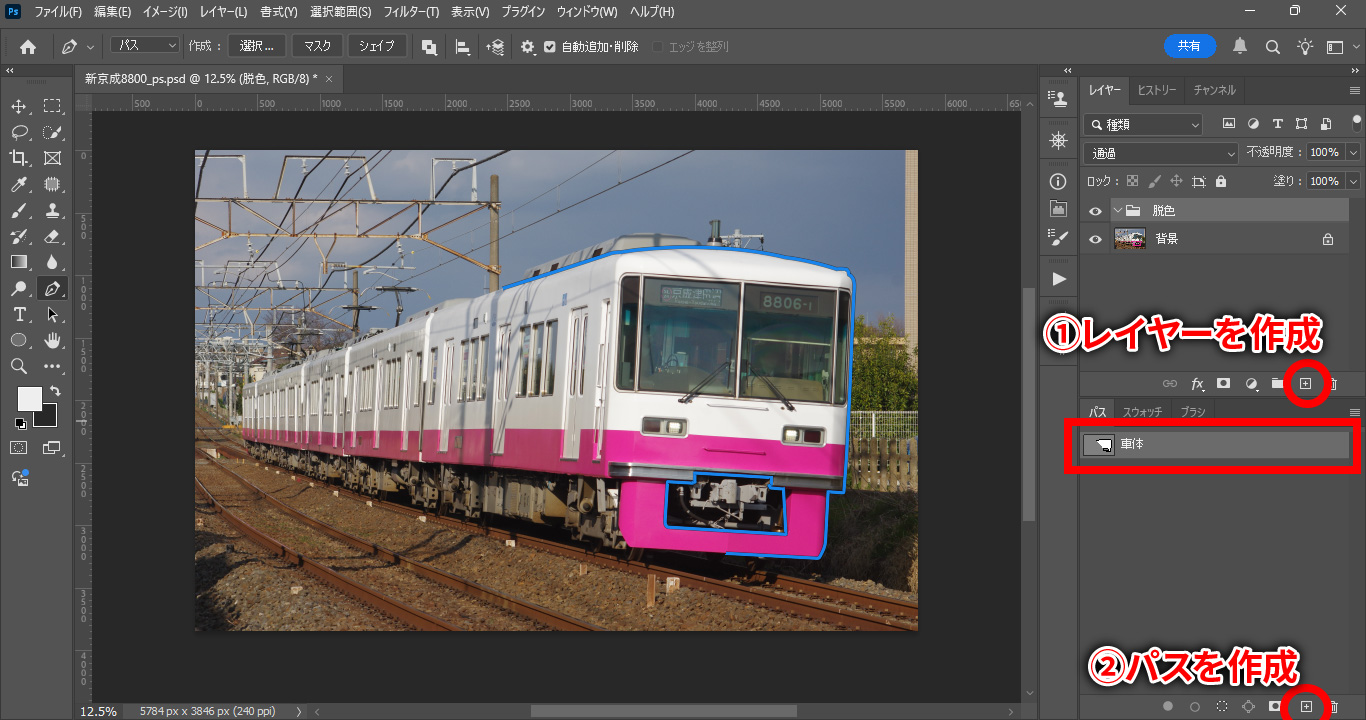

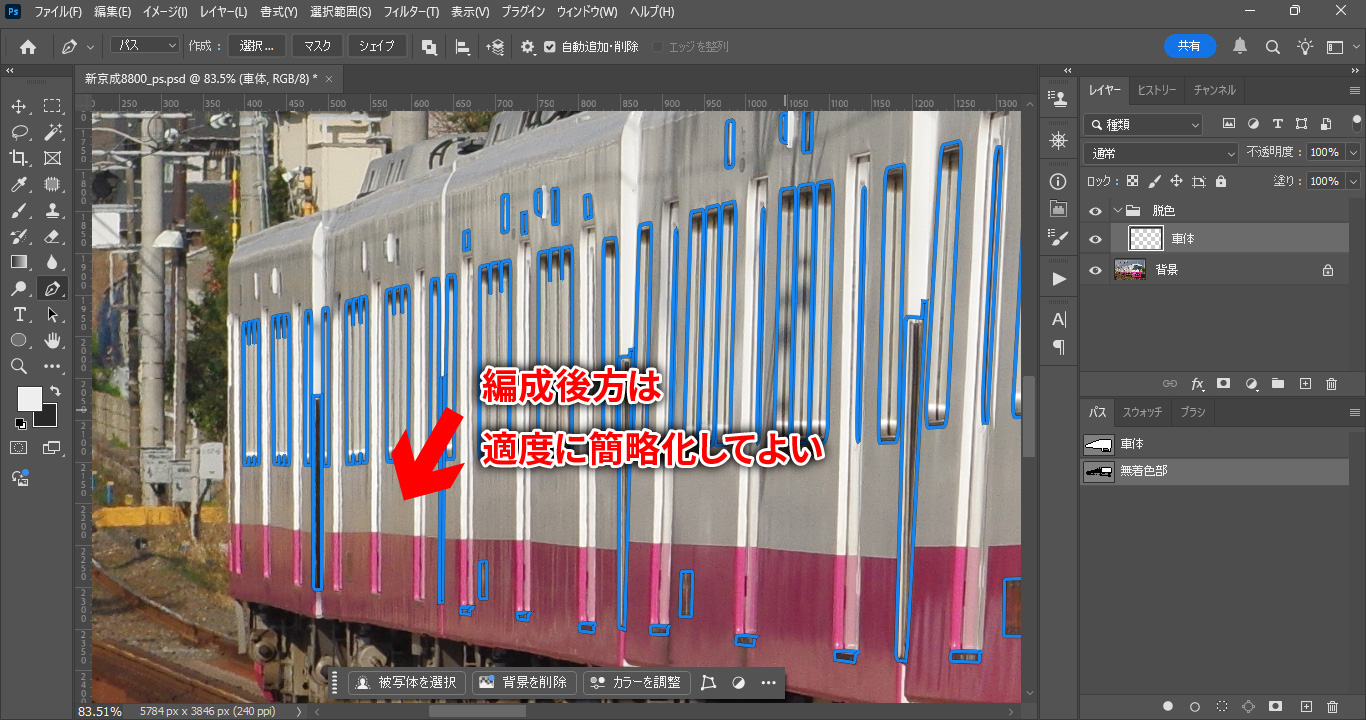

車体マスク用の新規レイヤーと、新規パスを作成します。

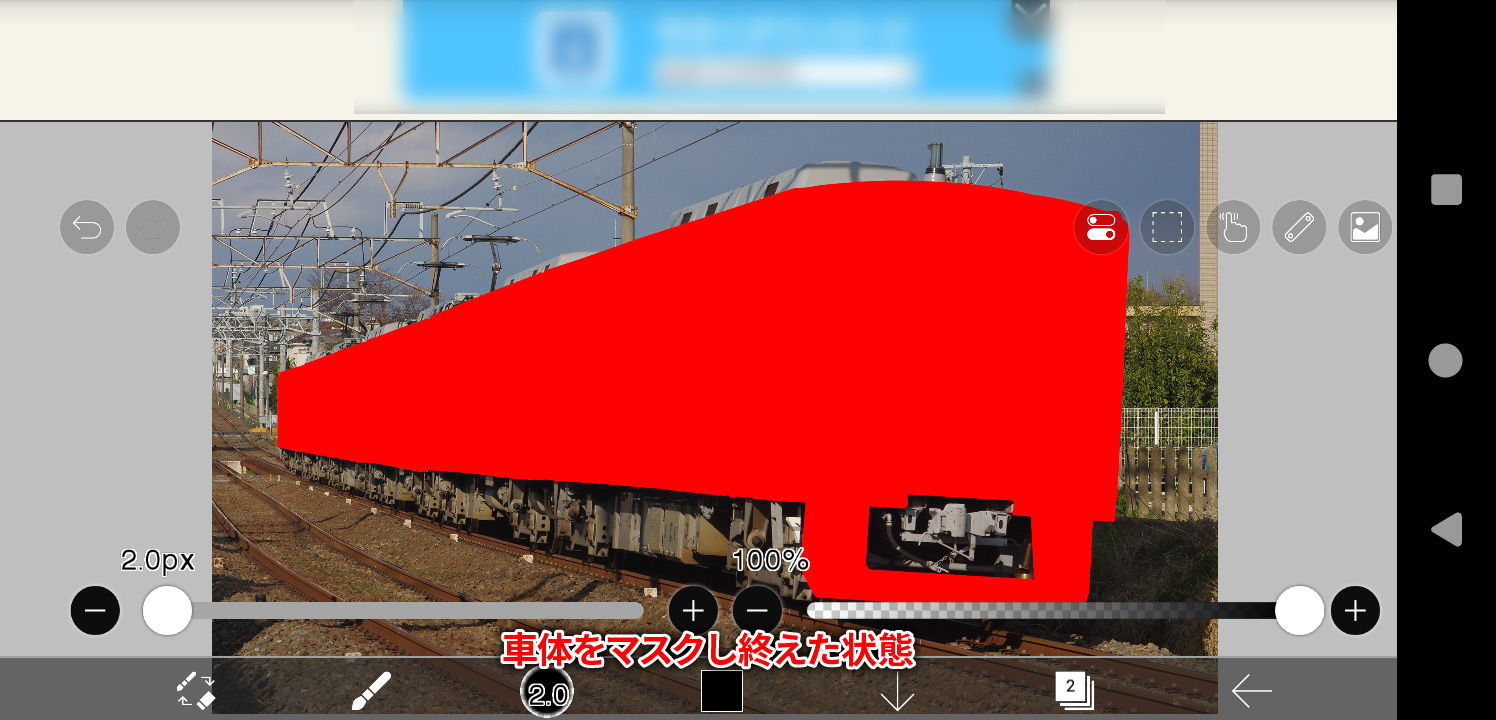

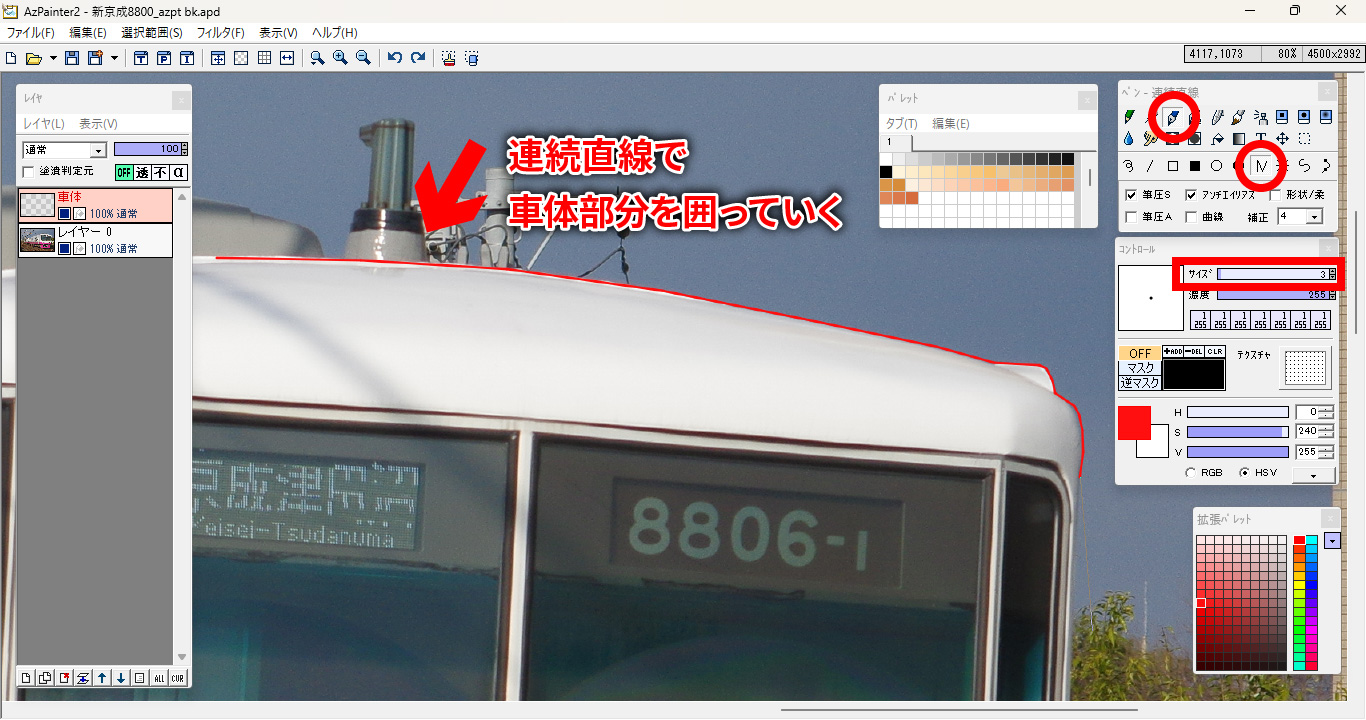

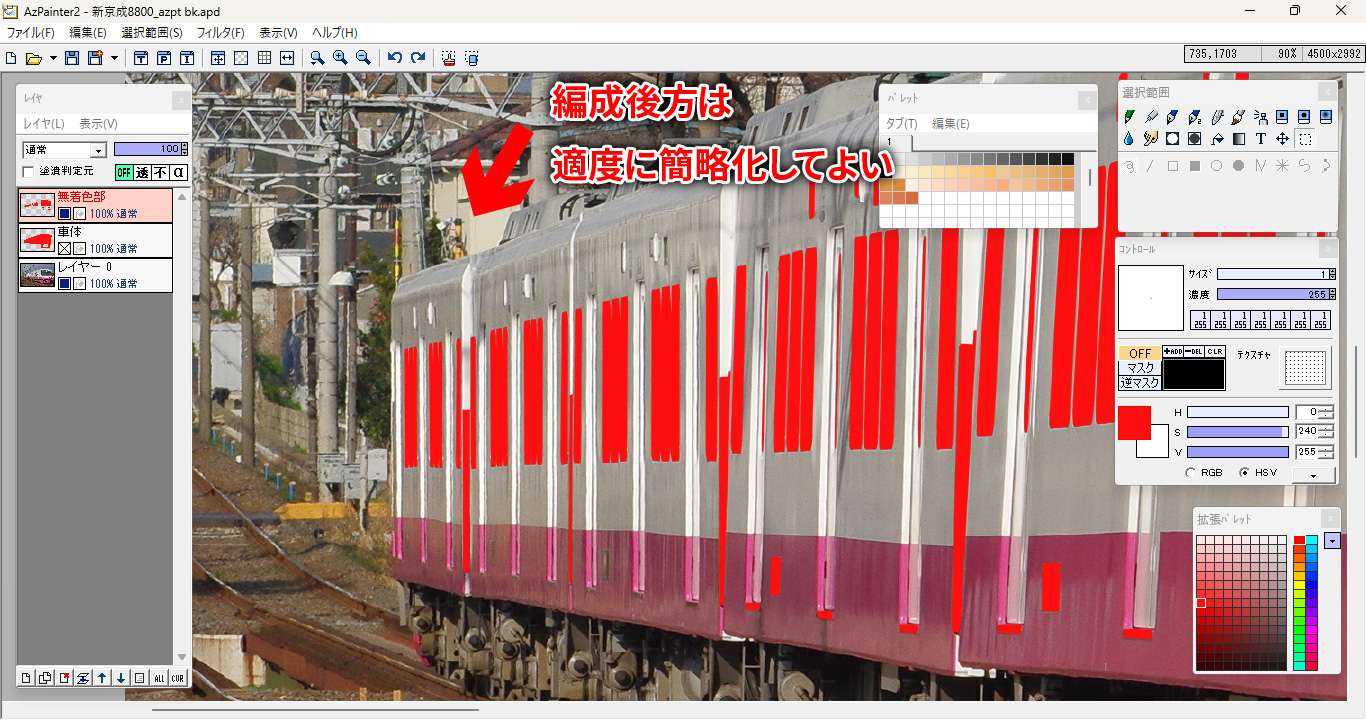

作成したマスク用レイヤーに図形を描いていきます。

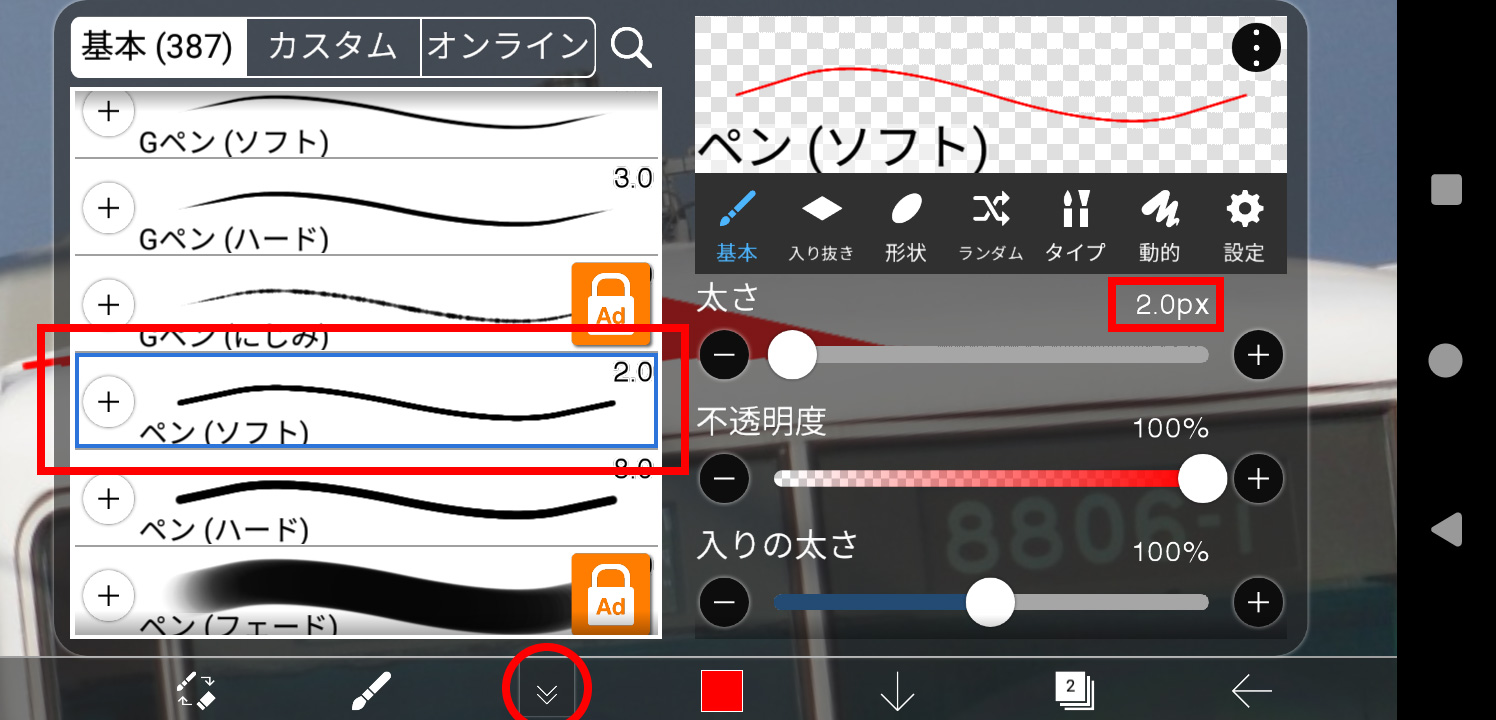

「パス」「連続直線」という機能を使って車体の輪郭をなぞっていきます。

なぞった中の部分は塗りつぶしツール(バケツ)で塗りつぶします。

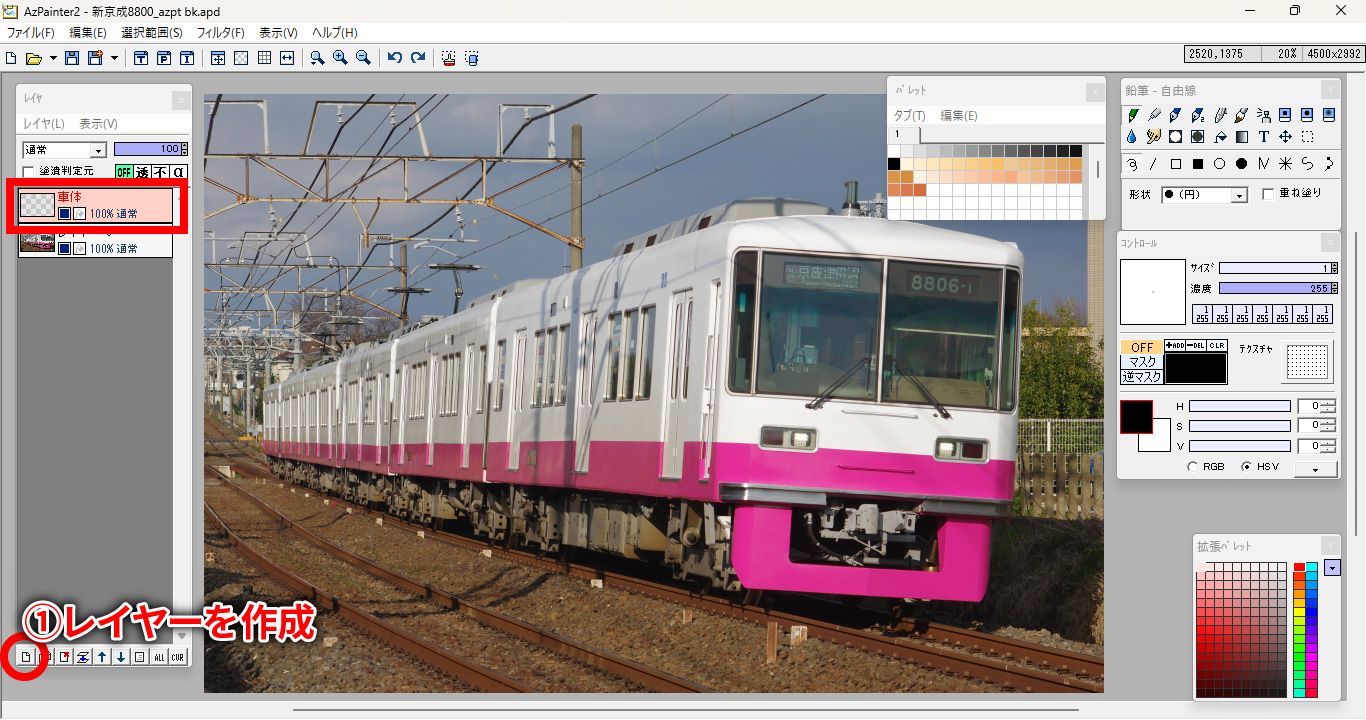

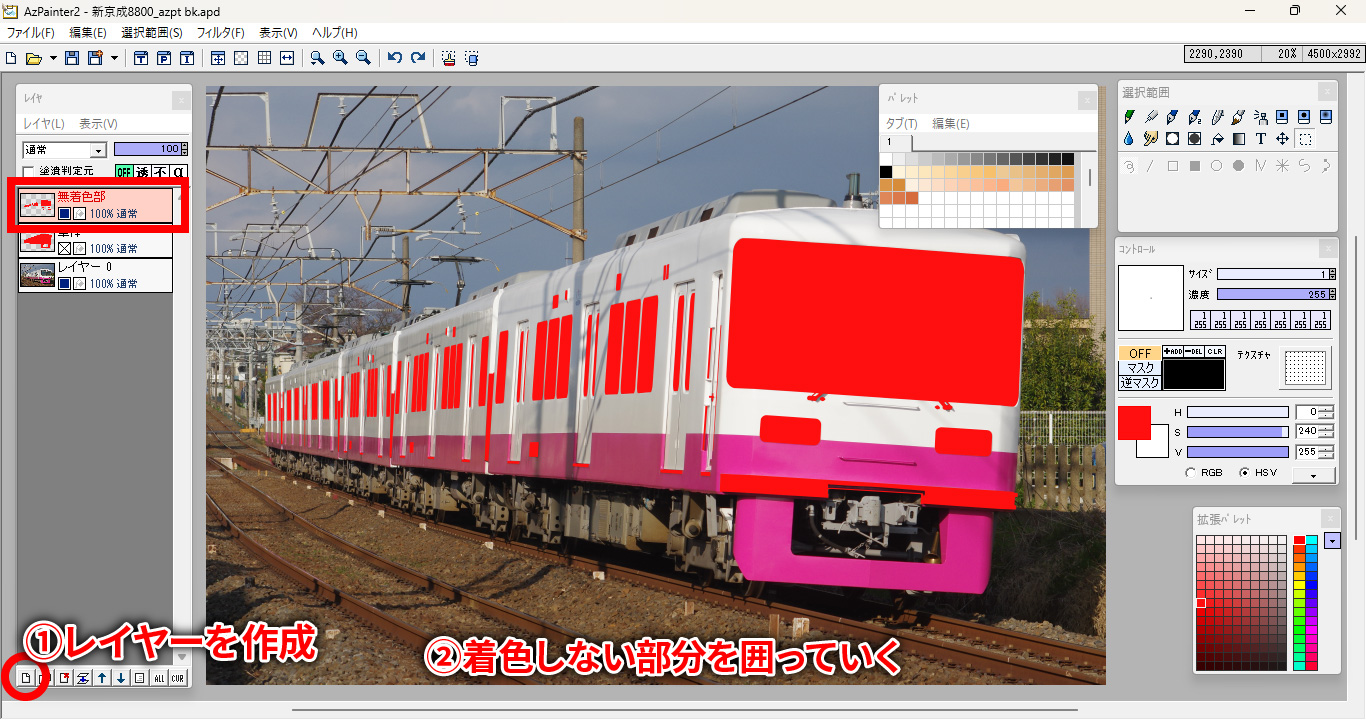

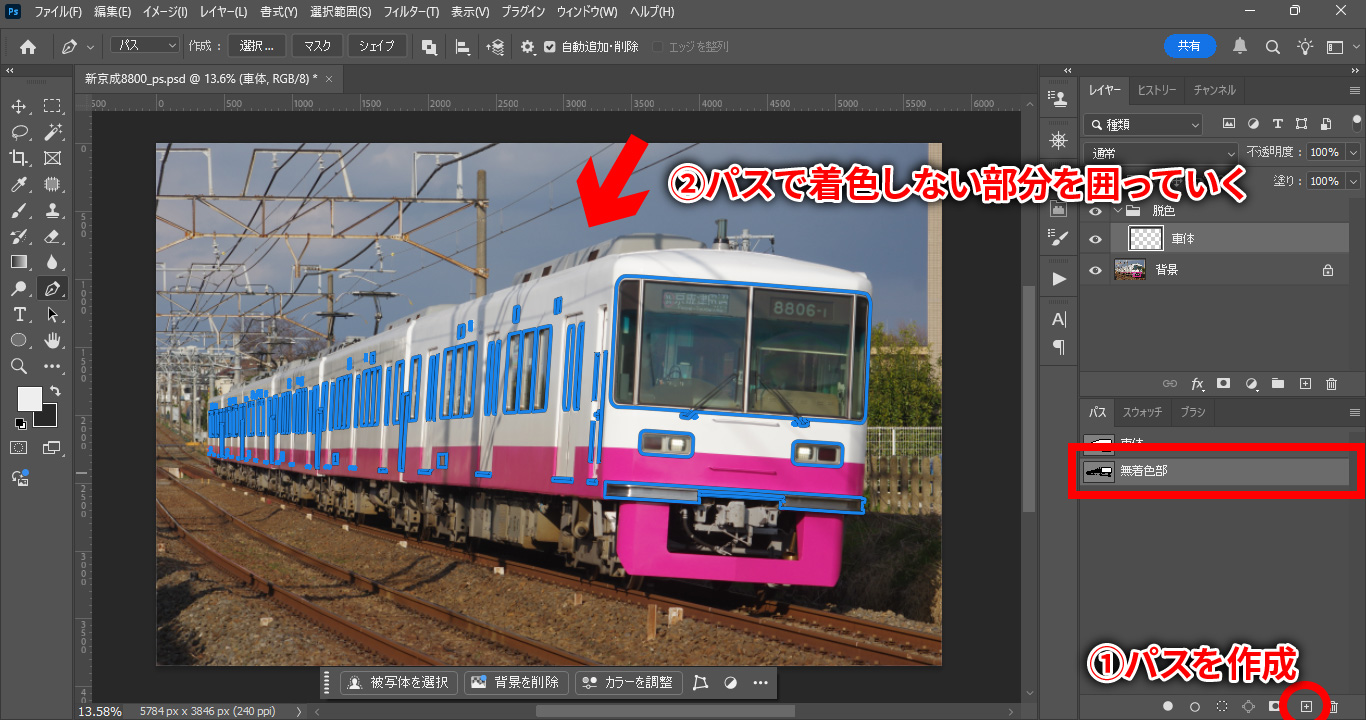

2.無着色部のマスク

次に無着色部(車体のうち、窓や前照灯など着色を行わない部分)のマスクを作成します。

先ほどと同様に、無着色部用の新規レイヤーと新規パスを作成。

今度は色を付けたくない部分全てをなぞり、中を塗りつぶしていきます。

代表的なものは前面窓・側窓、各種灯具類、行先表示部、ドア沓摺などですが、これに限りません。

各自の判断で、ここに色を付けるべきではないと感じた箇所はすべてマスクしましょう。

なぞった中の部分は塗りつぶしツール(バケツ)で塗りつぶします。

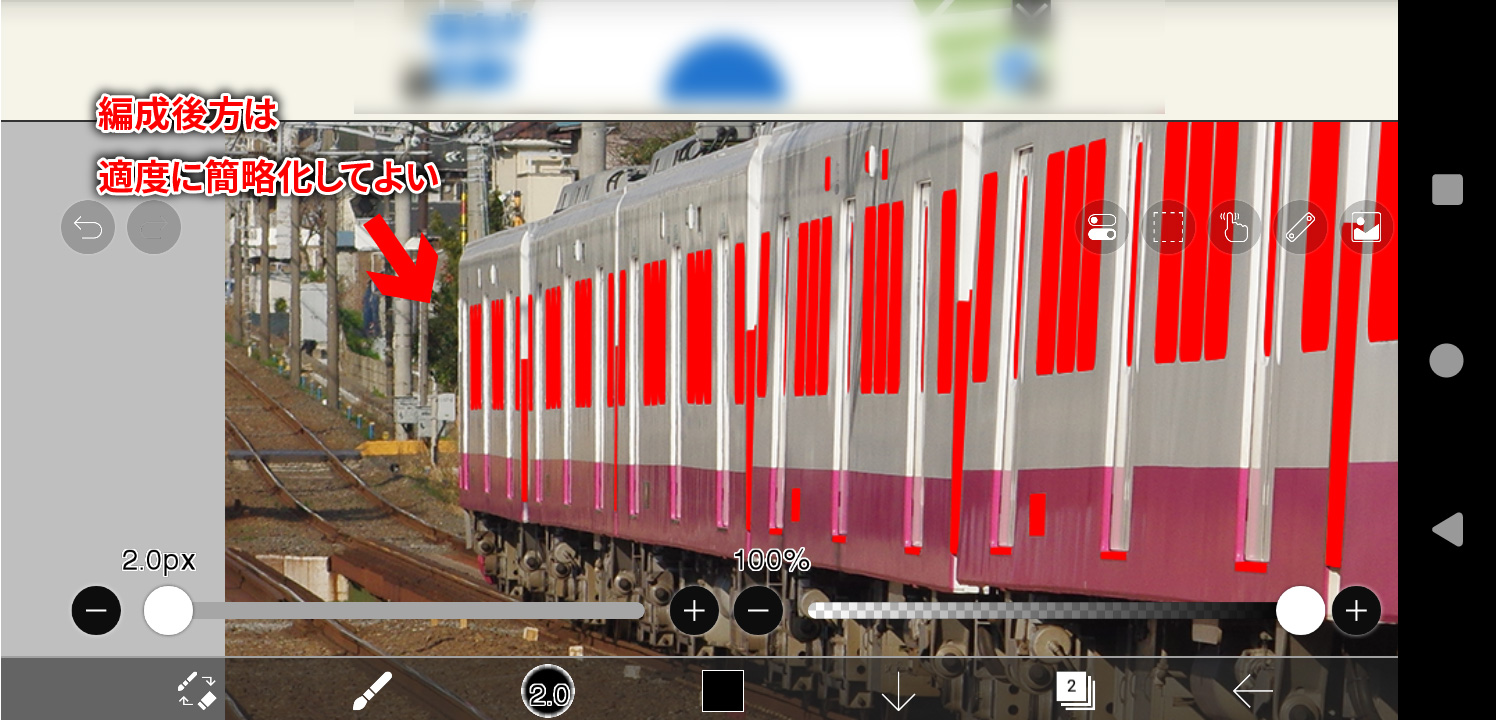

形が複雑になり作業が大変ですので、編成後方は適度に省略化してしまうのも手です。

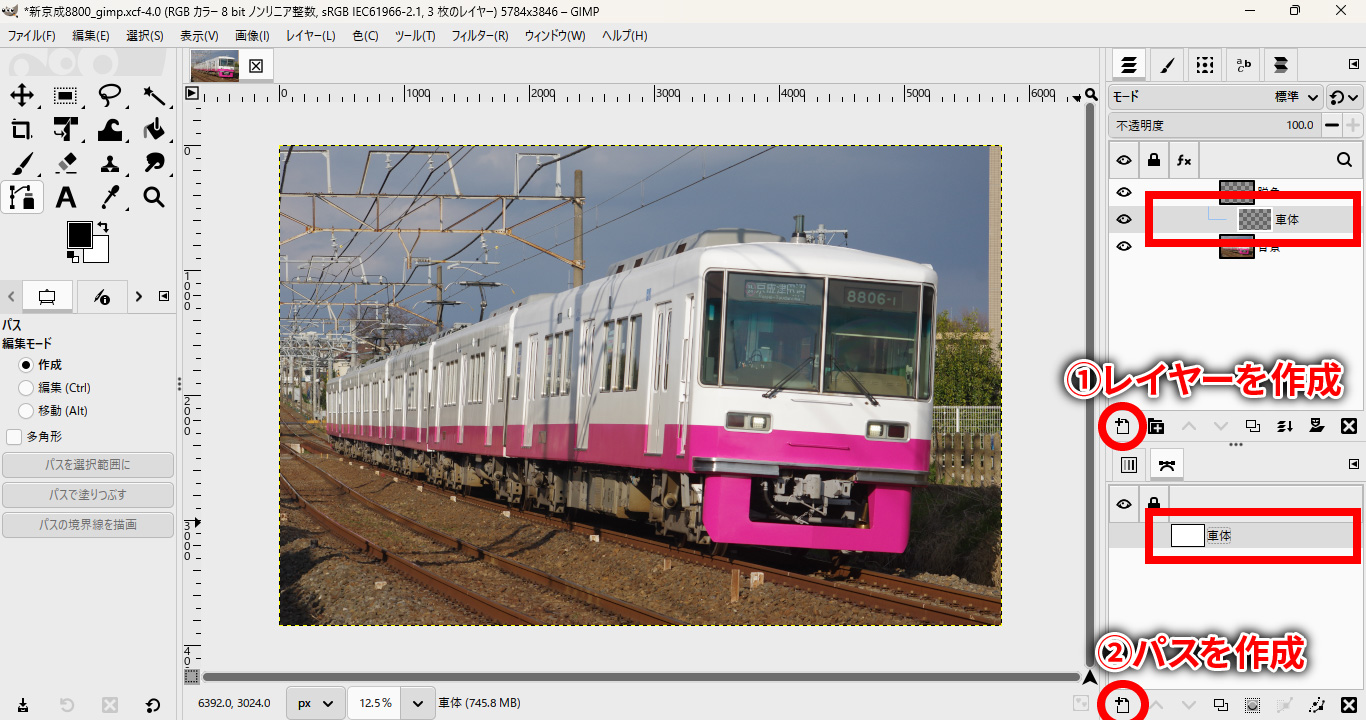

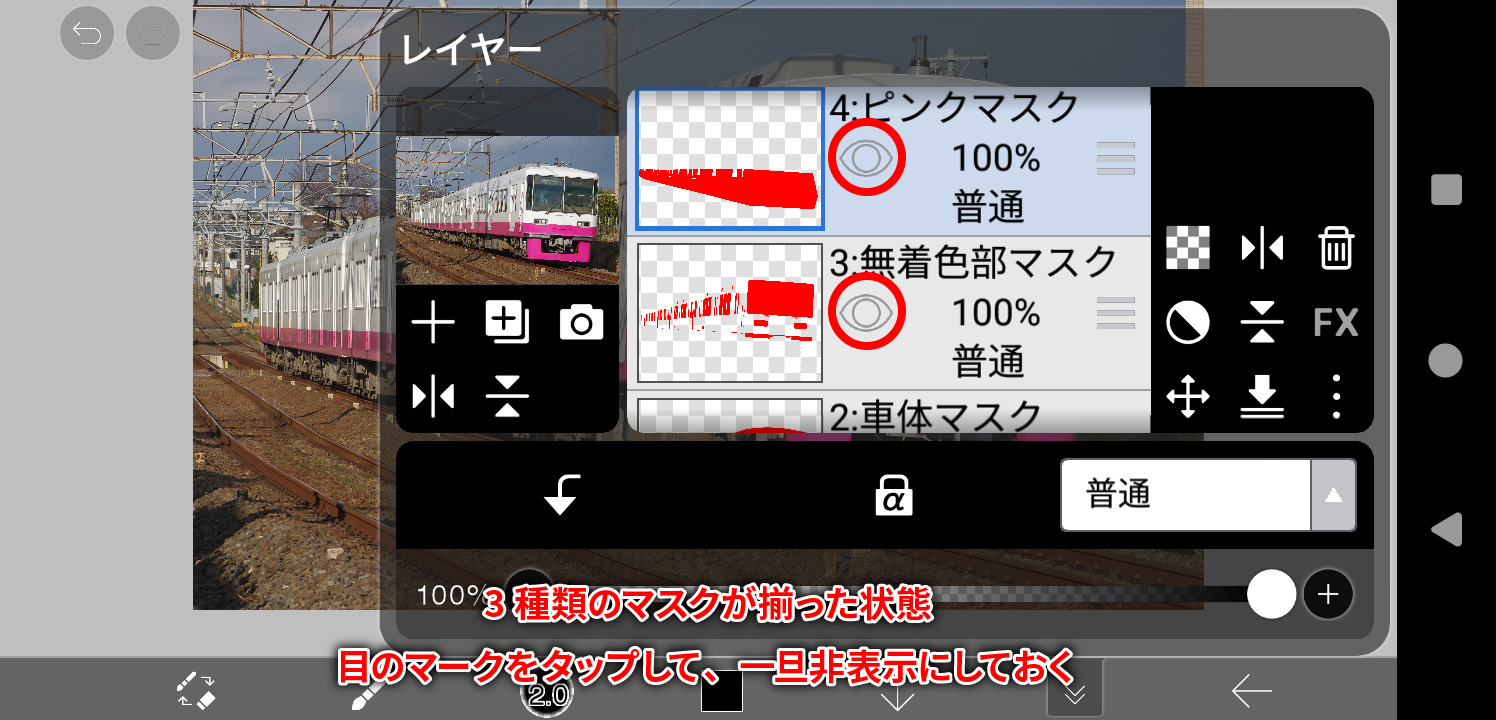

3.デフォルトの塗り分け線のマスク

最後にデフォルトの塗り分け線のマスクを作っていきます。

脱色前の写真で使われている色の数から1を引いた数が、必要なマスクの数です。

新京成8800形の場合は、白とピンクの2色が使われているので、2-1=1、よって1枚のマスクが必要になります。

先ほどと同様に、無着色部用の新規レイヤーと新規パスを作成。

ピンク色で塗られている部分だけをマスクしていきます。白い部分は後述するピンク色マスク・車体マスクとの選択範囲の足し引きによってマスクすることができますので、ここではマスクを作りません。

着色しない部分は先ほど作った無着色部マスクと掛け合わせて除去できますので、今は前照灯・窓などを無視してマスクします。

必要なマスクは全部揃いましたでしょうか。手間のかかる作業だったかと思います。お疲れさまでした。

色変えウソ電作りで一番手間がかかるのはマスク作りだと言ってしまっても過言ではありません。逆に言えば、ここまで終わったなら後の作業はそこまで大変ではないということでもあります。それでは次のステップに進んでいきましょう。