技法解説

1.細部の脱色

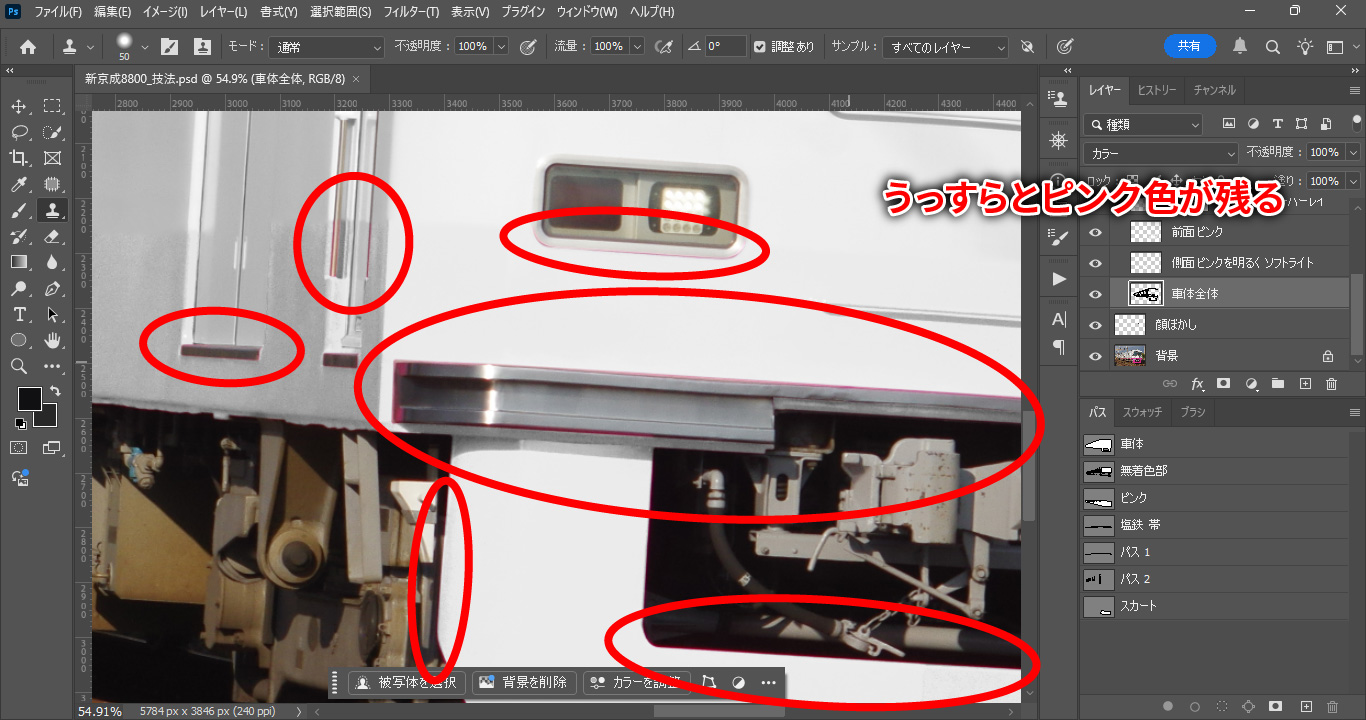

彩度明度の高い色が使われた車両(新京成電鉄のジェントルピンクは好例です)を脱色する際、このように細部に色が残ってしまうことがあります。

そのような場合、まずはブラシツールで黒(#000000)を置いていきます。

レイヤーは新規作成し、既存の車体脱色用レイヤーとは分けておきましょう。理由は後述します。添付スクリーンショットでは「手動追加」という名前のレイヤーを作成しています。

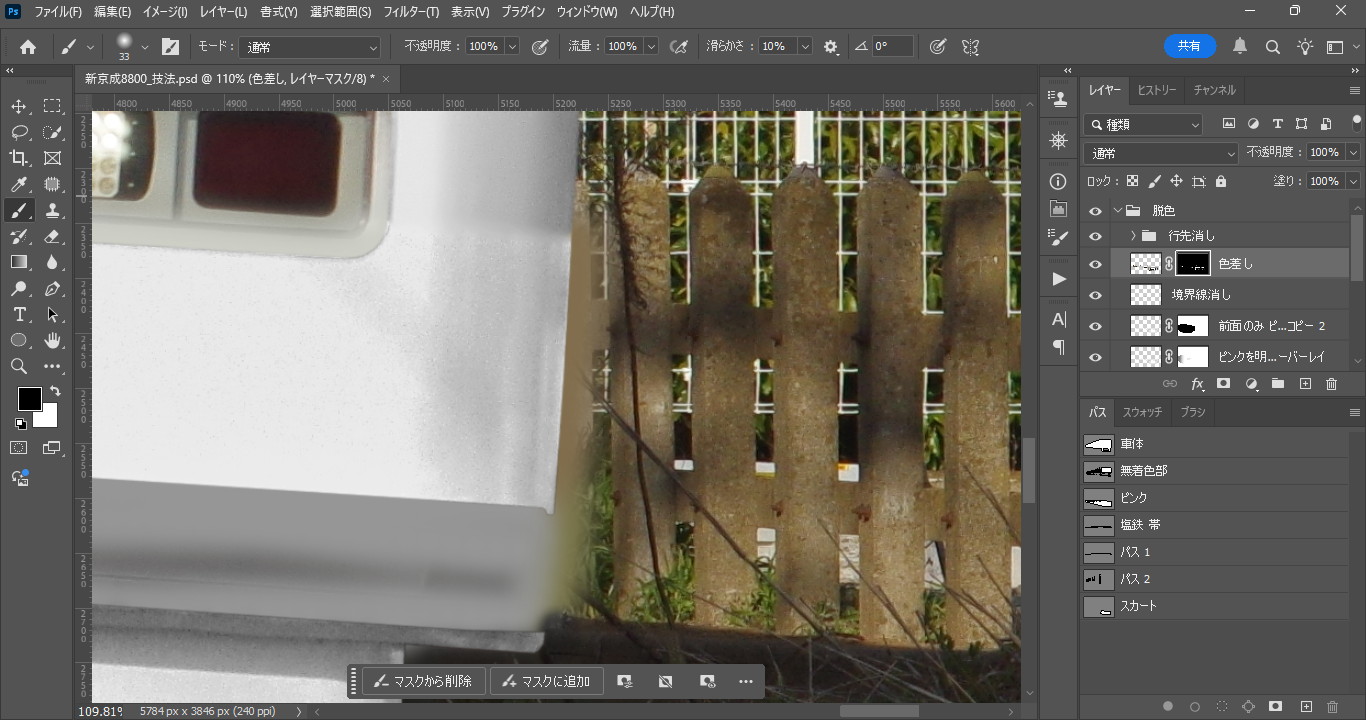

また、スクリーンショットではわかりやすいようにレイヤーモードを「通常」にしています。

レイヤーモードを「カラー」にするとこの通り。細部に残っていたピンク色が消えています。

しかしご覧ください。今度は色が付いていないといけない部分(この場合は沿線の柵や草)も色が抜けてしまいました。

そこで色差しという工程の登場です。

2.色差し

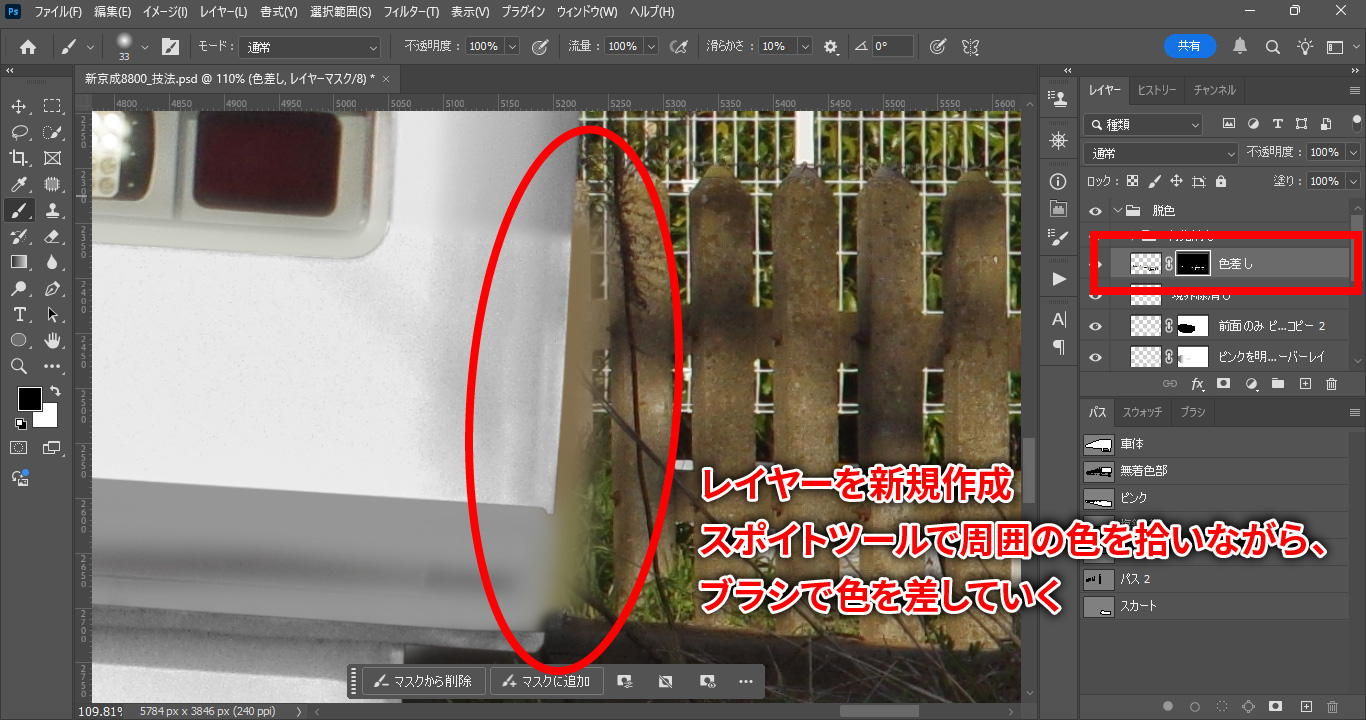

レイヤーを新規作成。

まずは、先ほど作成した細部脱色用レイヤーの不透明度を選択範囲にする操作を行い、その後車体脱色用レイヤーの不透明度を差し引く(Photoshopの場合は "現在の選択範囲から一部削除" を選択)操作をします。

そうすることで、色差しが必要な部分だけを選択し、それ以外の場所には色が付かないようにすることができます。

スポイトツールで周囲の色を拾いながら、ブラシツールで色を差していきます。

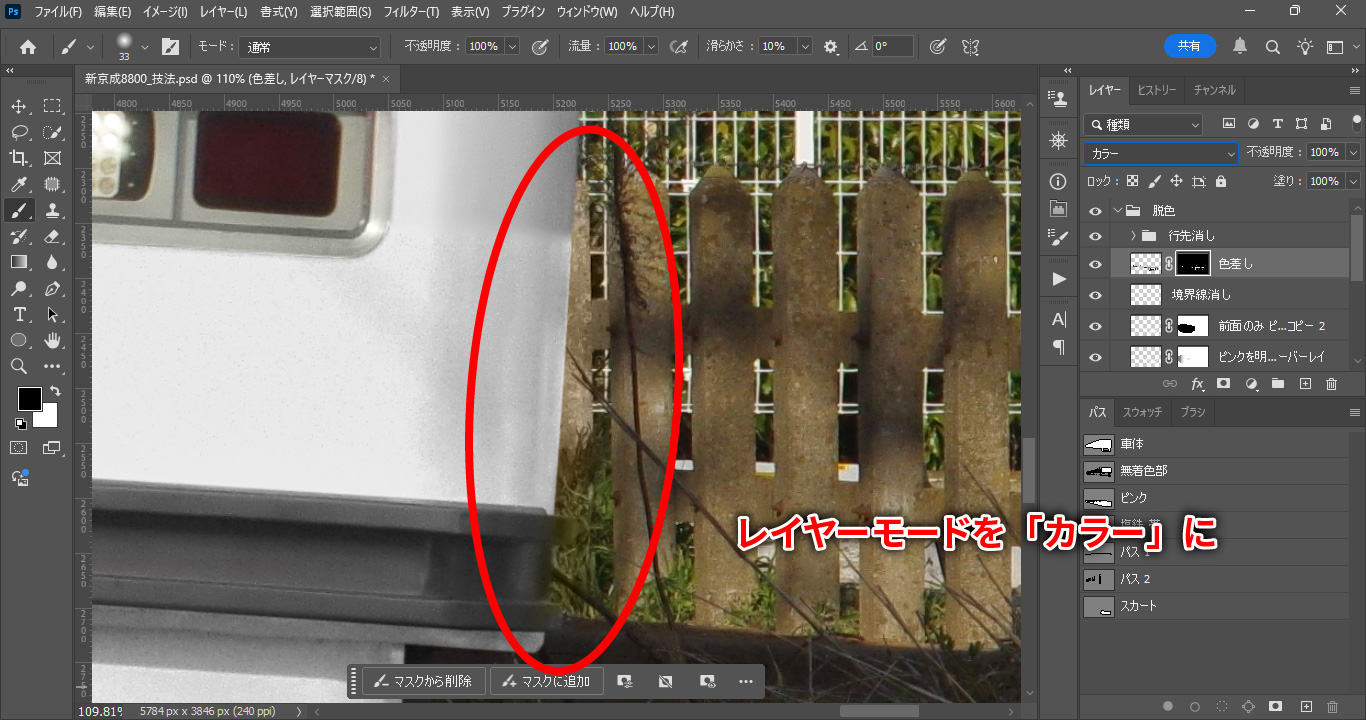

場所によっては濃度40~60%ほどのブラシツールで重ね塗りした方がきれいに見えますが、多くの場合はそこまで手を掛けずとも綺麗になります。

レイヤーモードを「カラー」にするとこの通り。背景の色がもとに戻りました。

この時、前照灯ケースや窓周りなどにも色を差しておくと丁寧です。まぁこの辺りは色を差してもほとんどわからなくはあるのですが……。